2025年8月7日に転職ドラフトが主催するイベント「EMの実践知 ー開発組織フェーズの変化にともなう課題と打ち手ー」が開催されました。本イベントは、様々なフェーズのエンジニア組織に携わるEMやVPoEなどが集い、成功・失敗事例や直面する課題を共有し、日々の開発組織運営における課題解決のヒントを得ることを目的としています。

今回は、4名の登壇者の中から、フリー株式会社 友澤 啓太さんのセッション「大規模開発組織で「未完」の基盤を育てるために、完璧ではないEMがいかにして価値を作るか」のイベントレポートをお届けします。

フリーでの大規模な共通基盤開発組織を率いる中で直面した課題と、それを乗り越えるために行った具体的なアプローチとは……?ぜひご覧ください。

イベント詳細はこちら▼

https://tenshoku-draft.connpass.com/event/361976/

目次

1,登壇者プロフィールとフリー社のプロダクトビジョン

2,大規模組織における基盤組織の成り立ちとその難しさ

3,完璧ではないEMのジレンマ

4,広い領域をリードするための原則①『組織を孤立させない』

5,広い領域をリードするための原則②『目標第一』

6,これから活躍を広げるあなたへ

7,発表内容のまとめ

登壇者プロフィールとフリー社のプロダクトビジョン

フリー株式会社 統合flow開発基盤本部 統合モジュール部 部長 友澤 啓太(tomoz)さん

SIerでのプロジェクトマネージャー、Webサービス企業でのエンジニアリングマネージャー(EM)を経て、2019年にフリー株式会社に入社。入社当時は新規プロダクトメインで開発していたが、現在はプロダクト横断で利用される共通機能群を開発する約30人規模の組織のEMを担っている。

フリー社のプロダクトビジョン

本題に入る前に、まずはフリーについて簡単な説明がありました。

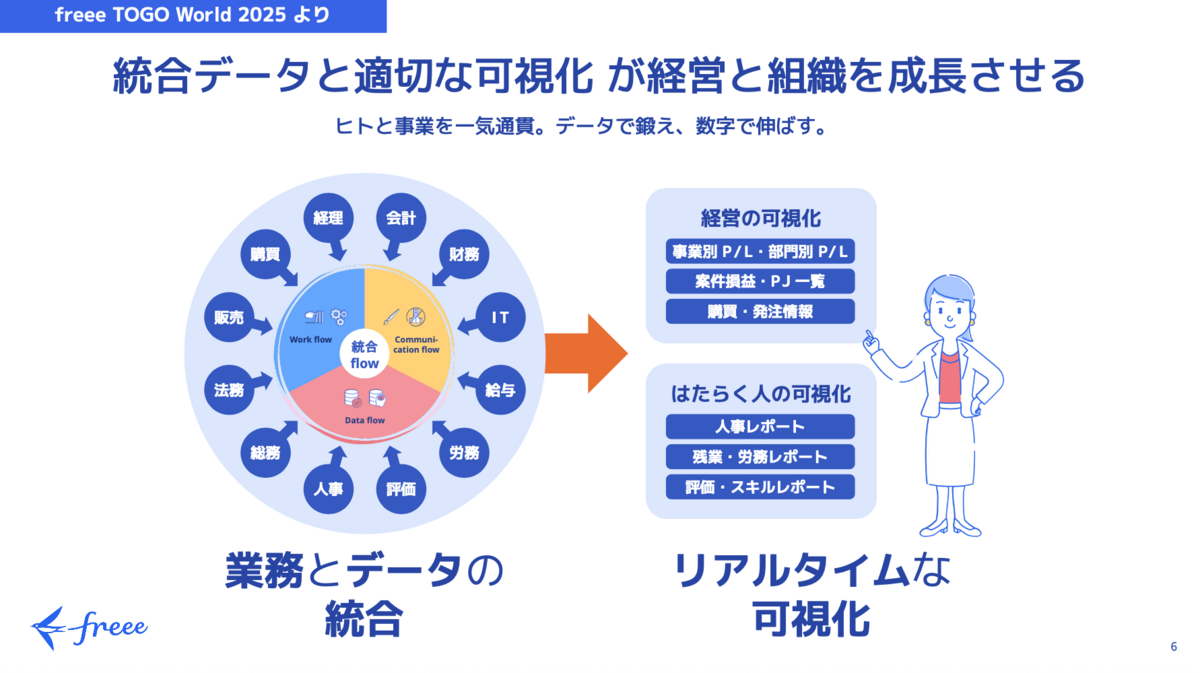

同社が掲げるのは「だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォーム」です。

「フリー=会計ソフトの会社」というイメージが強いかもしれませんが、実際には人事労務、会社設立、請求書発行など、多岐にわたるプロダクトを提供しています。これらのプロダクトをただ単に並べるのではなく、「統合」させて、顧客の業務フロー全体をサポートするプラットフォームを目指しています。

このビジョンを実現するためには、個々のプロダクトの縦割りを超えた連携が不可欠であり、この「統合」こそが、友澤さんが所属する組織の重要なミッションとなっています。

大規模組織における基盤組織の成り立ちとその難しさ

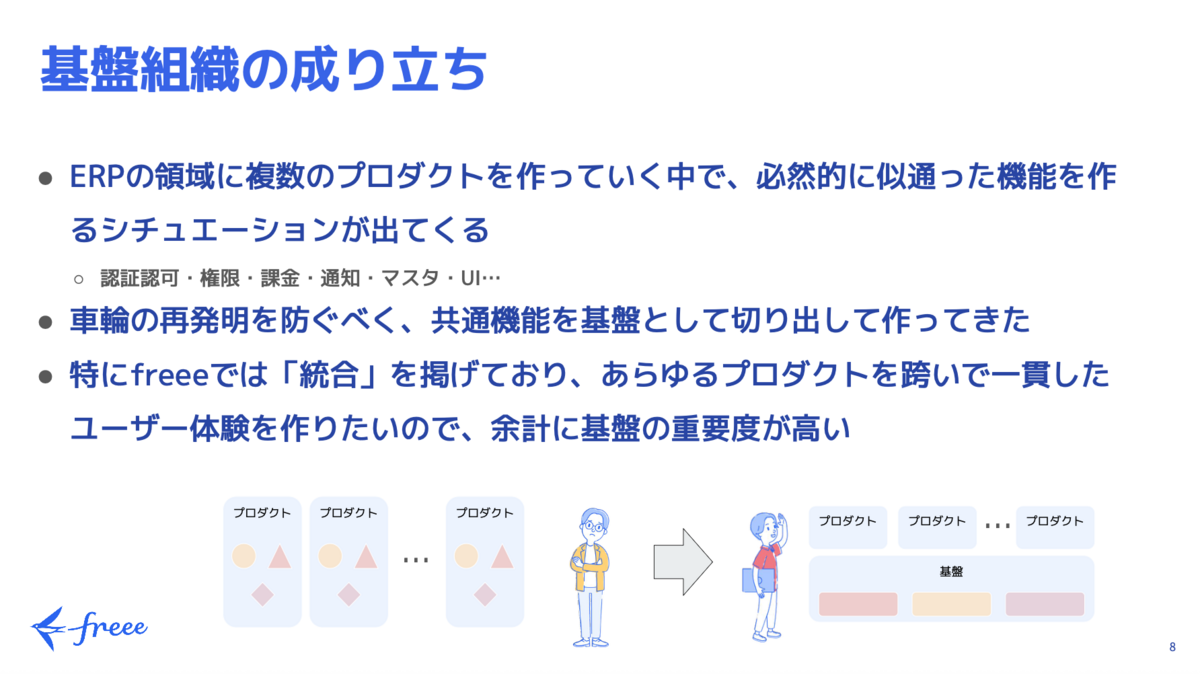

フリーの開発組織は、現在、数百人規模まで拡大しています。

組織が大きくなるにつれて、大きな課題となってくるのが「開発の生産性や品質を維持・向上させること」。友澤さんが所属する統合flow開発基盤本部は、その課題を解決するために設立されました。

統合flow開発基盤本部の中でも、友澤さんが率いる統合モジュール部は、複数のプロダクトにまたがる共通基盤の開発と運用を担っています。しかし、この基盤組織には特有の難しさがあると友澤さんは語ります。

たとえば、「Slackに通知を送りたい」となった場合、一口にSlack通知といっても、各プロダクトでやりたいことが若干違ったりします。そこをしっかり深掘りしていかないと、個々の基盤を進化させることはできません。

基盤は常に「未完」であること、そして、常にプロダクトのニーズを捉え、機能と責務の両面からアップデートし続ける必要があります。

また、基盤組織の多様性も難しさの一つです。

「基盤」と一言で言っても、その中には認証・認可、課金、通知などが含まれています。

プロダクトチームが事業の成長とともにスケールするのに対し、基盤チームは各プロジェクトの共通機能だけ括り出しているので、スケールの速度が比較的緩やかであり、組織的に集約される傾向があります。その結果、「基盤」という共通点以外には、隣接するチーム間で専門性が全く異なることが頻繁に起こるといいます。

このような組織をリードするEMは、「広さ」と「深さ」の両方を求められるため、友澤さんも「EMとしてのジレンマ」に陥ったそうです。

完璧ではないEMのジレンマ

友澤さんが直面した「広さ」と「深さ」の両立というジレンマ。

「一つの基盤チームのリーダー」と「複数の基盤チームのリーダー」という状態には大きなギャップがあり、それをどう乗り越えるべきか、友澤さんは悩みました。

そして、当時は反省も多くあったと振り返ります。

このジレンマと真摯に向き合った友澤さんは、「完璧ではないEMだからこそ、不確実性を受け入れ、自分ができることに集中する」という結論に達します。そして、広い領域をリードするための2つの原則を導き出しました。

広い領域をリードするための原則①『組織を孤立させない』

1つ目の原則は、基盤組織が陥りがちな「孤立」を避けることです。

組織が大きくなると、調整コストの増加からチームが小さくまとまろうとする力学が働きます。その力学に歯止めをかける存在となるのが、広い範囲を担当するEMだと友澤さんは言います。

①組織横断での横のつながりをつくる・たもつ

組織が大きくなると、ステークホルダーが増えて調整コストもかさむため、チームには小さくまとまりたいという力学が働くものです。基盤チームの場合は、専門性の高さからその力はさらに強まる傾向があります。

そのため、友澤さんは「横のつながり(振り返りや成果を讃え合う場など)を作る」ことを意識的に行いました。メンバーのマインドの柔軟性を保つことで、チームが状況の変化に対応できるためです。

また、個人のキャリア観をマネージャーが把握し、適切なチャレンジ機会を提供できるよう、メンバーとの接点を維持することも大切だと語ります。

②ステークホルダーとの距離を縮める

基盤は、必要なものをタイムリーにプロダクトチームに使ってもらうことで、初めてユーザーに届きます。それを叶えるためには、プロダクトチームとの関係性がとても重要です。

しかし、基盤チームはプロダクトチームからの全ての要望を受け入れられるわけではありません。難しい場合、時には「ウェットな」コミュニケーションを通じてチーム間の関係性を築き、維持することも、EMの重要な役割の一つです。

広い領域をリードするための原則②『目標第一』

2つ目の原則は、「目標第一」です。

友澤さんは、自分にとって「明るくない領域」を担当する際に、詳細から一歩引いた態度をとってしまうと、メンバーから「マネジメントの人」という距離感で見られてしまい、信頼関係が築けないと述べました。

そのため、EMは直接現場に関わらないとしても、各領域が達成すべき目標に対して真摯に向き合う必要があるとしています。

③強い専門性を持った領域のリーダーを立てる

の存在が不可欠です。メンバー育成やリソースアロケーションといった役割分担をリーダーとすり合わせながらチームを運営していきます。

そして、複数のチームを見るEMの仕事として、リーダーの抜擢と育成を進めていくことは重要です。しかし何よりも大切なのは、「後は任せた」ではなく、EMとリーダーが二人三脚で目標達成にコミットすることだと友澤さんは語りました。

④各チームの目標に対して解像度を上げる

リーダーを立てた場合、プロダクトマネージャー(PdM)などと目標認識がズレることがあります。関係するリーダー陣の間を取り持ちつつ、目標の解像度を上げていくのも、EMとして意識することの一つです。

特に「いつまでに」「誰に対して」デリバリーするのかを明確な目標として設定し、基盤特有の優先度変更による導入見送りといった状況変化に合わせ、目標を常にアップデートする必要があります。

また、目標からこぼれ落ちた部分への認識も共有し、トラブル発生時に迅速な意思決定ができるようにすることも大切です。

⑤時間の使い方に濃淡をつける

管轄する範囲が広がると、全ての1on1やチームミーティングに参加することは現実的に不可能になります。そこで友澤さんは、自身が今解くべき課題は何かを毎日考えて、時間の使い方に「濃淡」をつけているそうです。

例えば、定例ミーティングであっても毎週・毎日出席判断を行い、「今週の議題は大事か?」と常に問い続けることが重要だと言えます。

tips:見せ方は重要

最後にtipsとして、メンバーへの自身の見せ方についても話がありました。

どんなにEMが目標に対して真摯であっても、それがメンバーに伝わらなければ信用は得られません。EM自身は常に意識しているつもりでも、メンバーは常にEMの仕事を見ているわけではないからです。だからこそ、メンバーと接する短い時間の中でも、「メンバーと共に目標に向かっている」と伝えることを常に意識することが大切だと言えます。

友澤さんの場合は、重視するキーワードを使い続ける「言葉の固定」により、一貫性を強調することなどを意識しているそうです。

これから活躍を広げるあなたへ

セッションの最後を、友澤さんはこう締めくくります。

「人は『完璧ではない』からこそ、周りを頼り、組織全体で価値を創造する意識が重要」

この言葉は、完璧ではない自分を受け入れ、変化し続けることの重要性を物語っています。

予測不可能な現代において、完璧な計画や戦略はすぐに陳腐化してしまいます。だからこそ、不確実な状況の中で常に学び、変化し続ける姿勢が大切なのです。

発表内容のまとめ

友澤さんのセッションは、フリーの大規模開発組織における基盤組織の成長と、それをリードするEMのリアルな葛藤を赤裸々に語るものでした。

自身が「完璧ではない」ことを理解し、『組織を孤立させない』、『目標第一』という2つの原則を実践することで、EMとして価値を生み出してきた友澤さん。その経験は、組織の課題解決に悩む多くのエンジニアにとって、大きなヒントとなったのではないでしょうか。

▼フリー株式会社の開発組織が気になった方は、こちら!

フリー株式会社の企業紹介ページ

各発表記事へのリンク

今回のイベントはさまざまなフェーズのエンジニア組織に責任を持つ方々(EM, VPoE etc…)が集まり、各フェーズにおける成功・失敗事例や今まさに当たっている課題などをセッション・懇親会を通じて知り、深め合う目的で開催されました。

他の発表についても、記事にまとめてありますので、以下のリンクよりご覧ください。