8月7日に行われた「EMの実践知 – 開発組織フェーズの変化にともなう課題と打ち手ー」にて、パイオニア株式会社 Cross Technology Center サービス事業本部 共通基盤開発部 部長 坂根秀幸さんに登壇いただきました。

87年の歴史を持つ老舗製造業が、スマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi」の開発組織において、いかにしてサービス開発組織へと「LIFT & SHIFT」していったのか。その変革の裏側を、坂根さんはEMとしての視点から語ってくださいました。

本レポートでは、同社が直面した4つの課題、そしてそれらを乗り越えるために実行した4つの打ち手について、坂根さんの言葉とともに深掘りしていきます。

イベント詳細はこちら▼

https://tenshoku-draft.connpass.com/event/361976/

目次

1,登壇者プロフィール

2,組織規模の比較:メルカリとマイベスト

3,老舗製造業がサービス開発に挑戦する上での「4つの課題」

4,4つの課題に対する「4つの打ち手」

5,まとめ

登壇者プロフィール

まずは、坂根さんのプロフィールからご紹介します。

2004年からSIerでフルスクラッチ開発を経験し、開発歴は約20年、マネージャーとしては6年の経験を持っていらっしゃいます。

事業会社でのマネージャー経験を経て、2021年からはパイオニア株式会社で開発部門のEM(エンジニアリングマネージャー)として、またエンジニアの可視化プロジェクト推進者を務めています。

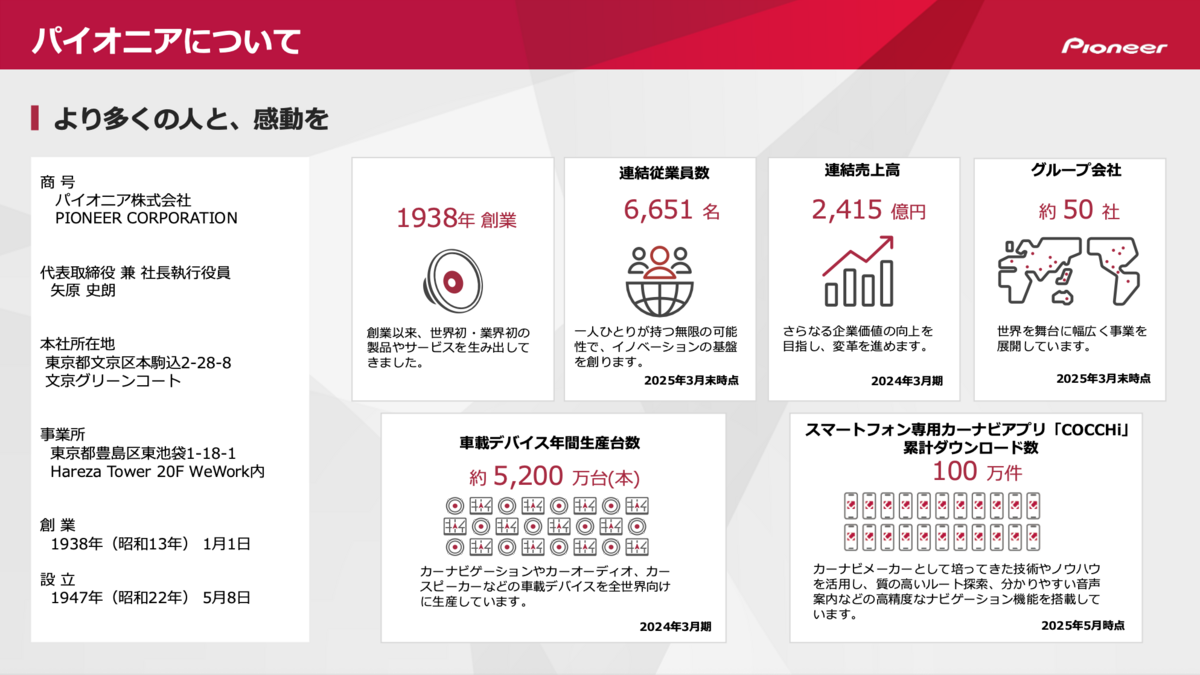

パイオニア株式会社の概要

まずは、同社の紹介からはじまります。

同社は今年で創業87年を迎える老舗企業で、事業としてはサウンド事業・OEM事業・市販事業、そして坂根さんが開発するモビリティサービス事業です。

モビリティサービス事業では、スマートフォン専用カーナビアプリ「COCCHi」や「MOTTO GO」などを提供しており、「COCCHi」は累計100万ダウンロードを突破(2025年5月時点)しています。

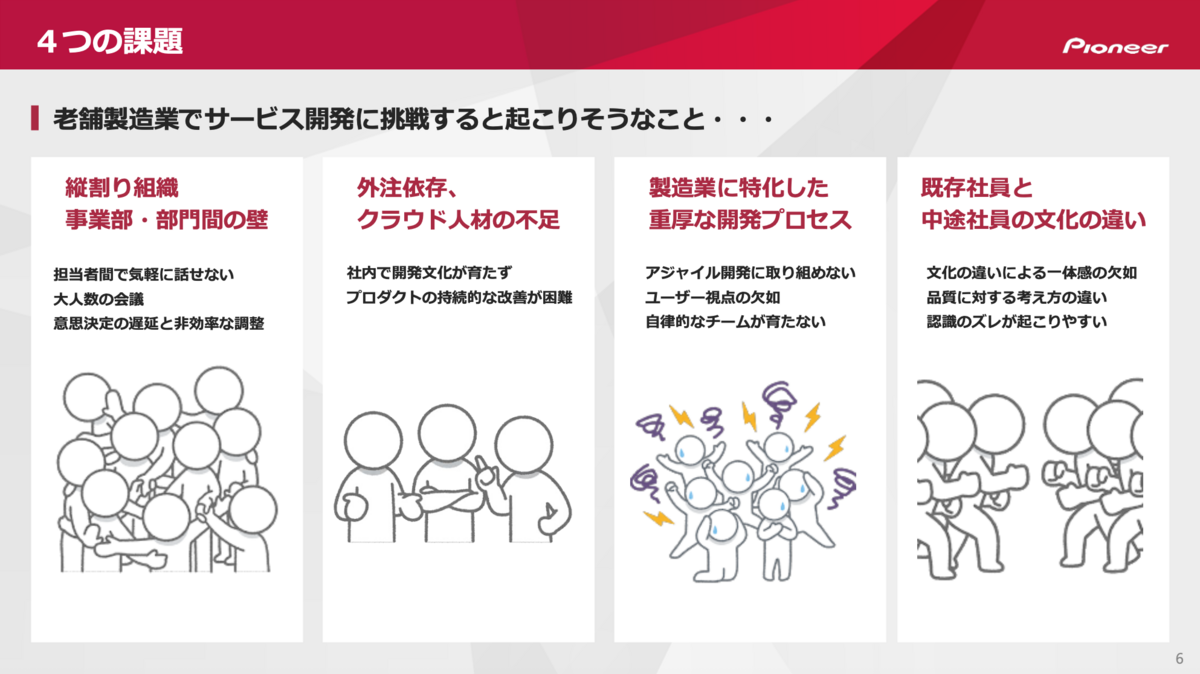

老舗製造業がサービス開発に挑戦する上での「4つの課題」

坂根さんがまず語ってくれたのは、老舗製造業の組織でサービス開発に挑戦する際に直面した、変革を阻む4つの壁でした。

縦割り組織、事業部・部門間の壁

坂根さんが入社された当時は、担当者間で気軽に話せない、上長を通す文化が根強く、事業部間のメールは「お世話になっております」から始まるほどの隔絶がありました。

会議は大人数化し、40人規模になることも珍しくなく、意思決定の遅延や非効率な調整が発生していたそうです。

外注依存、クラウド人材の不足

ハードウェアや組み込みエンジニアは豊富だった一方で、クラウド技術に関する人材が社内に不足しており、外注に依存していたそう。

そのため、社内で開発文化が育たず、プロダクトの持続的な改善は困難な状況でした。

また、クラウド開発経験がない担当者が、 外部情報のみでアーキテクチャを設計しようとするケースも散見されたと言います。

製造業に特化した重厚な開発プロセス

既存の開発プロセスは、長年にわたり高い品質を追求してきたハードウェア開発の知見に基づいており、非常に堅牢で信頼性の高いものです。一方で、Web系のアジャイル開発のように、変化への柔軟な対応やスピード感が求められる場面では、そのプロセスがやや重厚に感じられることもありました。

特に、ハードウェア開発では「バグゼロ」を目指す文化が根付いており、それが高品質な製品を支えてきた一方で、Web開発では「不具合があれば迅速に修正する」という前提で進める考えがあります。こうした品質に対する価値観の違いが、時に認識のズレや一体感の醸成を難しくする要因となっていたと言います。

4つの課題に対する「4つの打ち手」

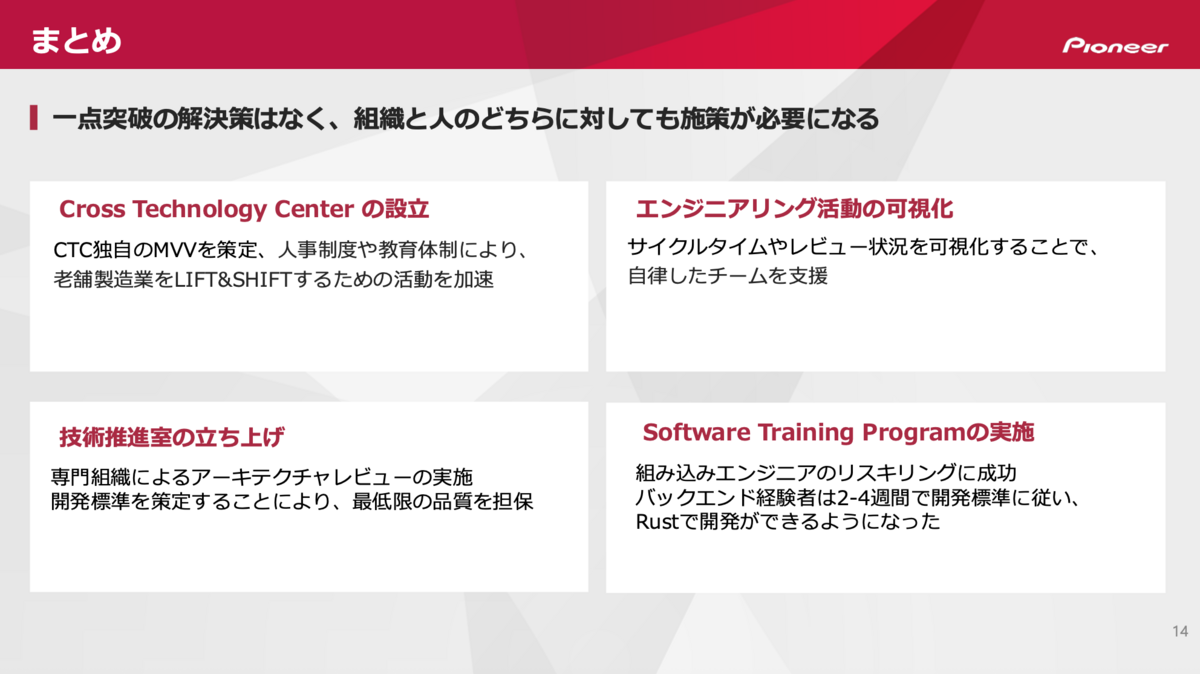

これらの壁に対し、坂根さんは「一点突破の解決策はなく、組織と人のどちらに対しても施策が必要になる」という想いから、4つの打ち手を実行してきたと語ります。その取り組みは、まさに泥臭く地道な挑戦でした。

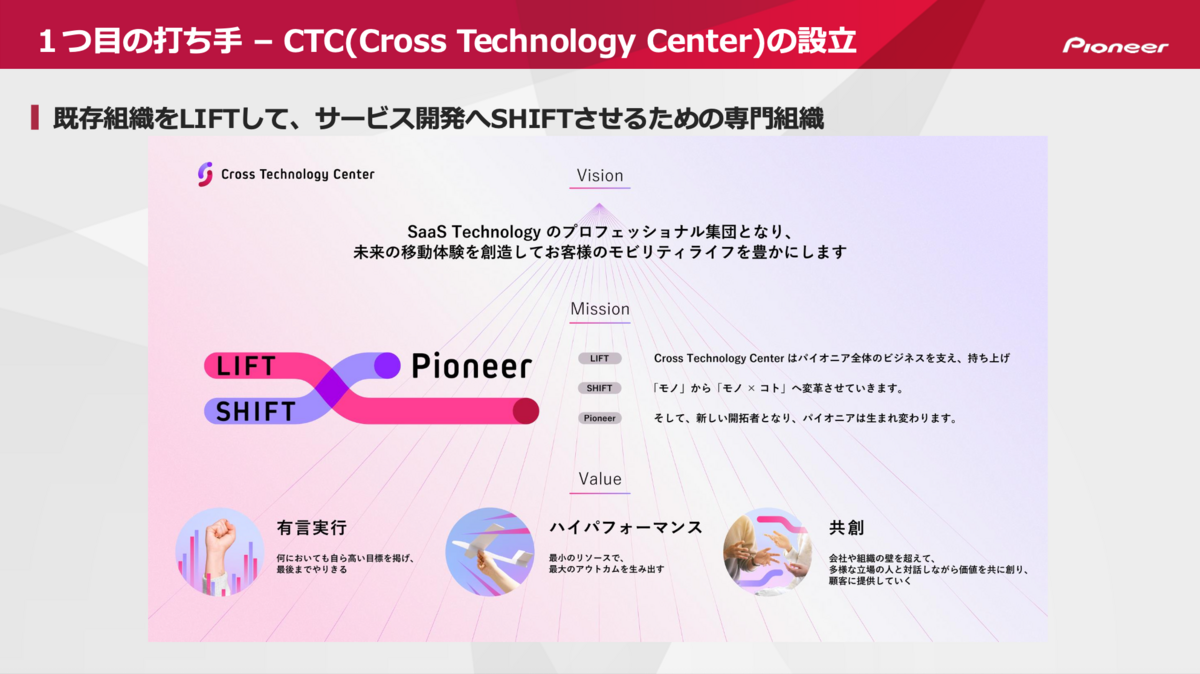

CTC (Cross Technology Center) の設立

1つ目の打ち手は、CTCの設立です。既存組織を「LIFT」し、サービス開発へ「SHIFT」させるための専門組織として設立されました。

CTCでは、組織の壁や文化の違いを吸収するため、開発チームを1ヶ所に集約し、独自のミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を策定しました。

これは「おそらくどの老舗製造業も、何かやろうとしたら大体こういう出島戦略で、その問題に特化した機関を設立することが多い」と坂根さんが語るように、組織の壁や文化の違いを吸収するための試みでした。

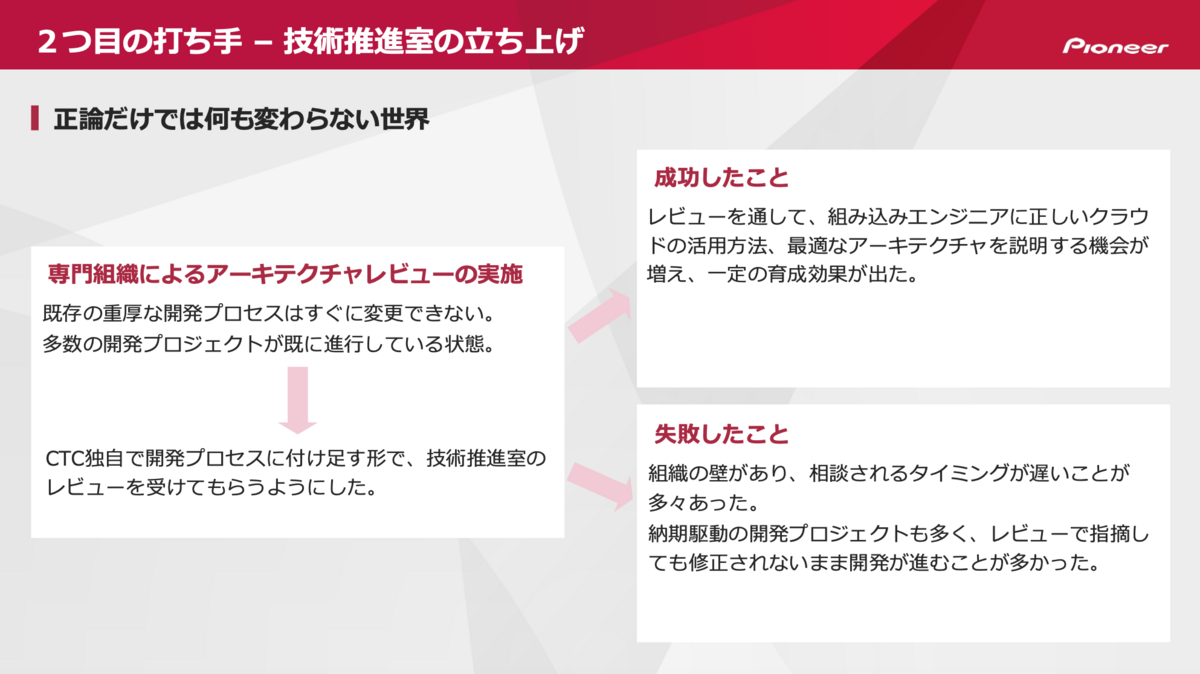

技術推進室の立ち上げ

2つ目の打ち手は、技術推進室の立ち上げです。既存の重厚な開発プロセスをすぐに変更できない中で、進行中の多数のプロジェクトのアーキテクチャ課題を解決するため、専門組織によるアーキテクチャレビューを実施しました。

開始初期には、組織の壁により相談が遅れることも多々あったそうです。納期駆動のプロジェクトでは、レビューで指摘しても修正されないまま開発が進むことも多くありました。

また、中途の有識者によるレビューも、「今から新しいことは学べない」といった反応に直面することもあり、坂根さんは初期は失敗だったと振り返ります。

一方、試行錯誤を重ねるなかで 「レビューを通して、組み込みエンジニアに正しいクラウドの活用方法、最適なアーキテクチャを説明する機会が増えており、一定の育成効果が出た」と語っていました。

現在は技術推進室メンバーが重要なプロジェクトに伴走し、自立を支援するかたちで運用を改善しています。

エンジニアリング活動の可視化

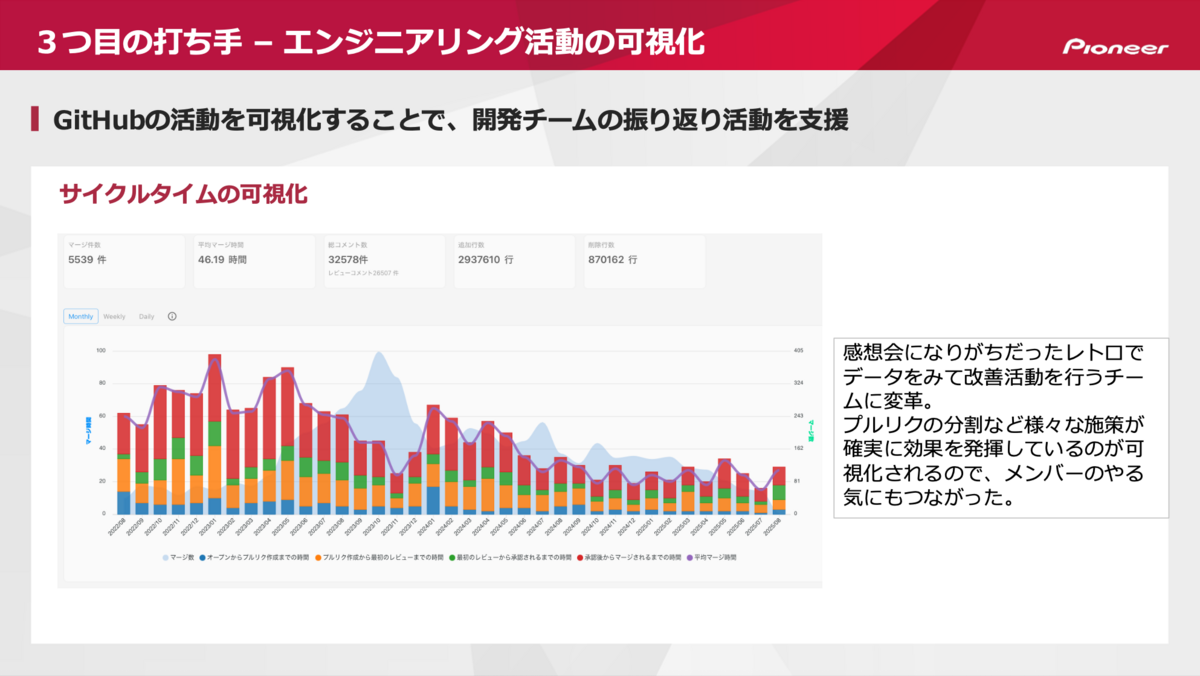

3つ目の打ち手は、エンジニアリング活動の可視化です。具体的には、GitHubの活動を可視化し、開発チームの振り返り活動を支援することで、感覚的な評価ではなく、データに基づいた客観的なレトロスペクティブを促す取り組みを行いました。

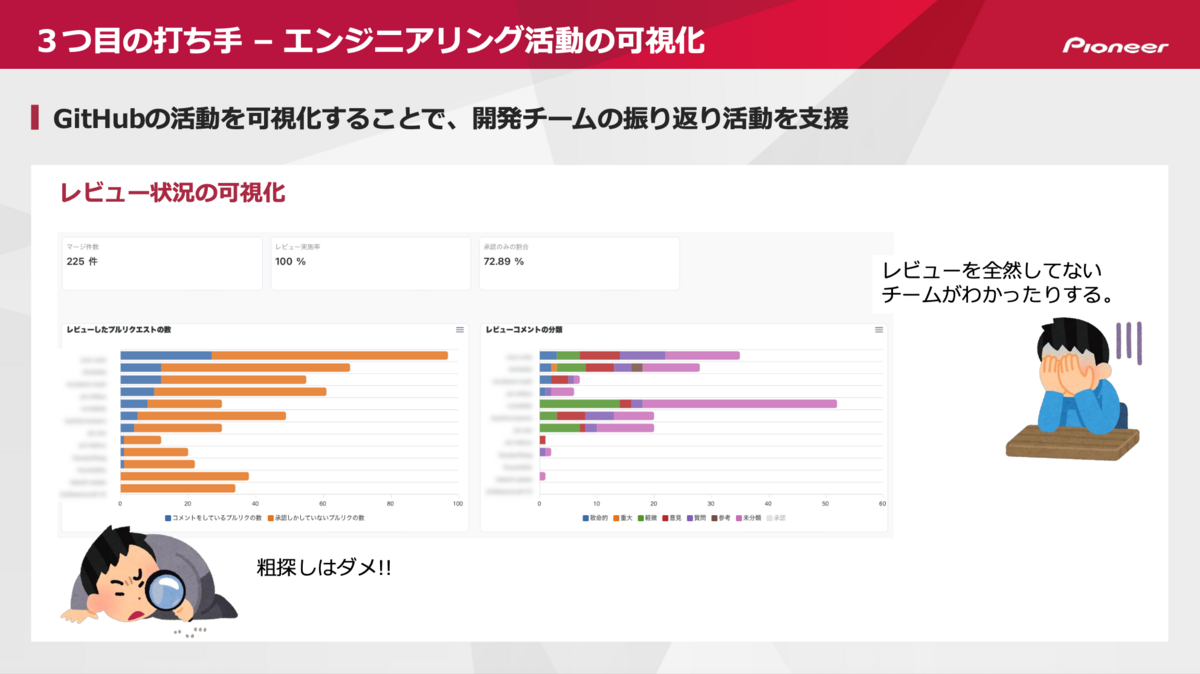

取り組みによって、感想会になりがちだったレトロスペクティブで、データを見て改善活動を自律的に行うチームが誕生しました。プルリクエストの分割など、施策の効果が可視化され、「メンバーのやる気にもつながった」と言います。現在、可視化されているリポジトリは300件に迫るほど浸透しています。レビュー状況の可視化によりレビュー活動の実態が明らかになり、一部のチームの積極的な貢献も浮き彫りになりました。

一方で、すべてのチームに有用に活用できていない状況から、グッドハートの法則やキャンベルの法則に陥り、数値のハックにこだわって都合の悪いプルリクエストを省こうとする動きも発生していたそうです。

また、JIRA連携は本格運用に至っておらず、開発プロセス全体の可視化は今後の課題です。

可視化は粗探しのためではなく、チームの状態として正しいのか、チームが自発的に考えるきっかけとして導入されています。

STP (Software Engineer Training Program) の実施

4つ目の打ち手は、バックエンド開発の主要言語であるRustを習得できるエンジニアを育成するという取り組みでした。

当時はRustでの開発を決定したエンジニア1名しか同言語で開発できるエンジニアがいない状況でしたが、老舗製造業でRustエンジニアを中途採用で増やすことは簡単ではありません。

そこで、既存の組み込みエンジニアのリスキリングとして、Rustが使えるエンジニアを育成することにしたと語ります。

実際の取り組み内容としては、2~4週間で最低限のバックエンド開発ができるよう、クラウド、クリーンアーキテクチャ、DB、モデリングなどの座学に加え、有識者によるコードレビューを伴うAPI実装を実施しました。

結果として、Rustを扱えるエンジニアが50人ほど4年間で生まれたそう。

一方、育成できるのはジュニアレベルまでであり、ミドル・シニアレベルのRustエンジニアが不足していることが継続的な課題として語られました。

そして、坂根さんは最後に、組織変革には「一点突破の解決策はなく、組織と人の両面に対して施策が必要であり、実際には今回の発表のように綺麗に取り組めていない」とお話されました。

まとめ

今回の発表では、開発組織フェーズの変化にともなう課題と打ち手というイベントテーマのもと、「COCCHiの開発を支えた組織と文化のアップデート」というタイトルでパイオニア株式会社の変革の裏側について語っていただきました。

創業から87年間で培われた文化を変えることは容易ではなく、「銀の弾丸」はありません。そのようななかで、同社は坂根さんをはじめとした開発組織の方々が試行錯誤を重ねた結果、今兆しが見えているという状況です。

ちょうど大きな変化の間にいるパイオニア株式会社に飛び込むことは、もしかすると難易度は高いけれども挑戦しがいのある経験をもたらすかもしれません。

「発表内容の詳細を聴いてみたい」「パイオニア株式会社についてもっと知りたい」と思われた方は、ぜひ企業ページからラブコールを送ってみてくださいね。

▼パイオニア株式会社の開発組織が気になった方は、こちら!

パイオニア株式会社の企業紹介ページ

各発表記事へのリンク

他の発表についても、記事にまとめてあります。以下のリンクよりご覧ください!