2025年8月7日に転職ドラフトが主催するイベント「EMの実践知 ー開発組織フェーズの変化にともなう課題と打ち手ー」が開催されました。本イベントは、様々なフェーズのエンジニア組織に携わるEMやVPoEなどが集い、成功・失敗事例や直面する課題を共有し、日々の開発組織運営における課題解決のヒントを得ることを目的としています。

今回は、4名の登壇者の中から、株式会社コドモンのエンジニアリングマネージャー、いちかわさんのセッション「ひとりめEMとして70人組織になるまでにやったこと」に焦点を当て、その発表内容をレポートします。

イベント詳細はこちら▼

https://tenshoku-draft.connpass.com/event/361976/

目次

1,発表者プロフィールと所属企業の紹介

2,「組織課題に声を上げたらEMになった」─ 1人目EMとしての道のり

3,70名組織までの3つのステップ

4,振り返って見えてきた、EMとして重要な2つのこと

5,まとめ

発表者プロフィールと所属企業の紹介

株式会社コドモン エンジニアリングマネージャー いちかわさん

株式会社コドモンへ2019年に入社し、新機能の開発を担当。2020年からはエンジニアリングマネージャーとして、「プロダクトとエンジニアが共に楽しく成長できるチームにする」ために奮闘中。

いちかわさんが所属する株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、保育・教育施設向けWebアプリケーションやモバイルアプリケーションなどを開発しています。いちかわさんが本イベントで発表した時点(2025年8月)での開発部は、エンジニア、QA、SREを合わせて約70名、PdMやデザイナーも含めると約90名という規模で、クロスファンクショナルなチームを組んで開発を進めています。

「組織課題に声を上げたらEMになった」─ 1人目EMとしての道のり

実は、いちかわさんは自らがEMになろうとしてなったわけではありません。

2019年にコドモンに入社後、半年間の機能開発を経て、組織課題について声を上げたところ、EMを担うことになりました。そして、2020年頃から1人目のEMとして組織を見るようになったそうです。

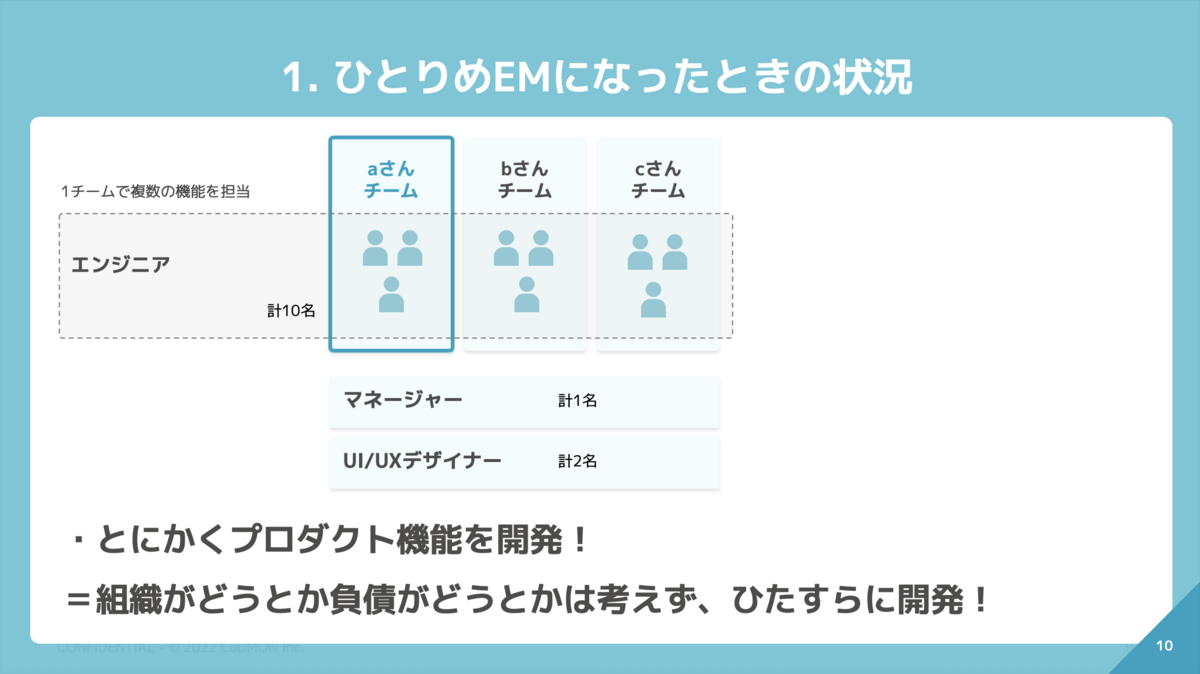

当時、コドモンの開発組織は「とにかくプロダクト機能を開発するぞ」という目的にフォーカスしており、組織や技術負債については深く考えずに開発が進められていました。勢いもありやることもシンプルではありましたが、「負債をスルーしながら機能開発していて大丈夫なのか?」という課題感がいちかわさんにはあったといいます。また、チーム編成も単に「人のまとまり」を作っているだけで、「私たちはチームです!」と言い切れないような状態であり、目的がブレイクダウンされていないことにも課題を感じていました。

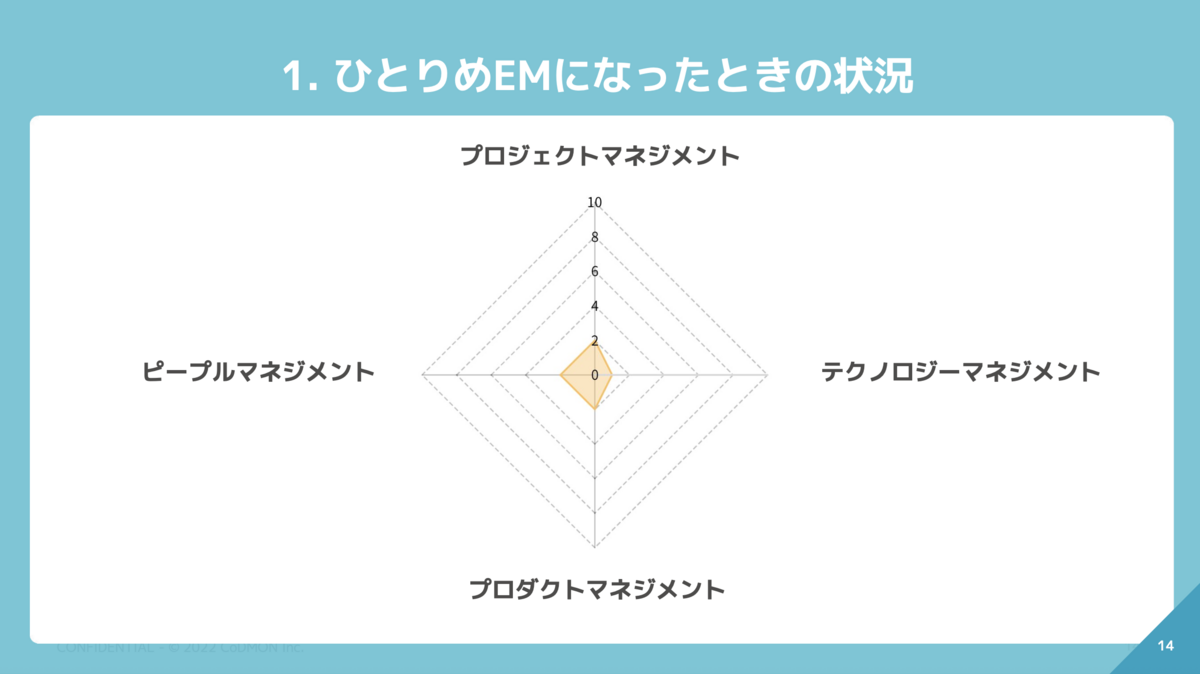

エンジニアリングマネジメントの4つの要素(プロジェクトマネジメント、テクノロジーマネジメント、プロダクトマネジメント、ピープルマネジメント)で自己評価すると、プロジェクトマネジメント、プロダクトマネジメント、ピープルマネジメントは10点中2点、テクノロジーマネジメントに至っては1点という状況だったと振り返っています。

この状況に対し、いちかわさんが「負債に向き合わないとまずいのではないか」と声を上げ、体制案などを提示したことが、EMとしての役割を担うきっかけとなりました。

70名組織までの3つのステップ

いちかわさんは、EMとして組織を成長させるために、大きく分けて以下の3つのステップで取り組んだと説明しました。

- 「みんなで同じものを目指している」状態にする

- 「フィードバックサイクルが回っている」状態にする

- 「強い人たちを増やす」

それぞれ具体的に見ていきましょう。

ステップ1:みんなで同じものを目指す組織へ

なぜこのステップが必要だったのかについて、「会社のミッションの『子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに』をみんなで目指しているのは疑いようがなかったが、目指し方はそれぞれ異なっていた」といちかわさんは語ります。個々のメンバーがミッションに対する認識や課題感をバラバラに持っていたため、まず「目指す状態を決め、全員で同じものを目指す」ことが重要だと考えました。

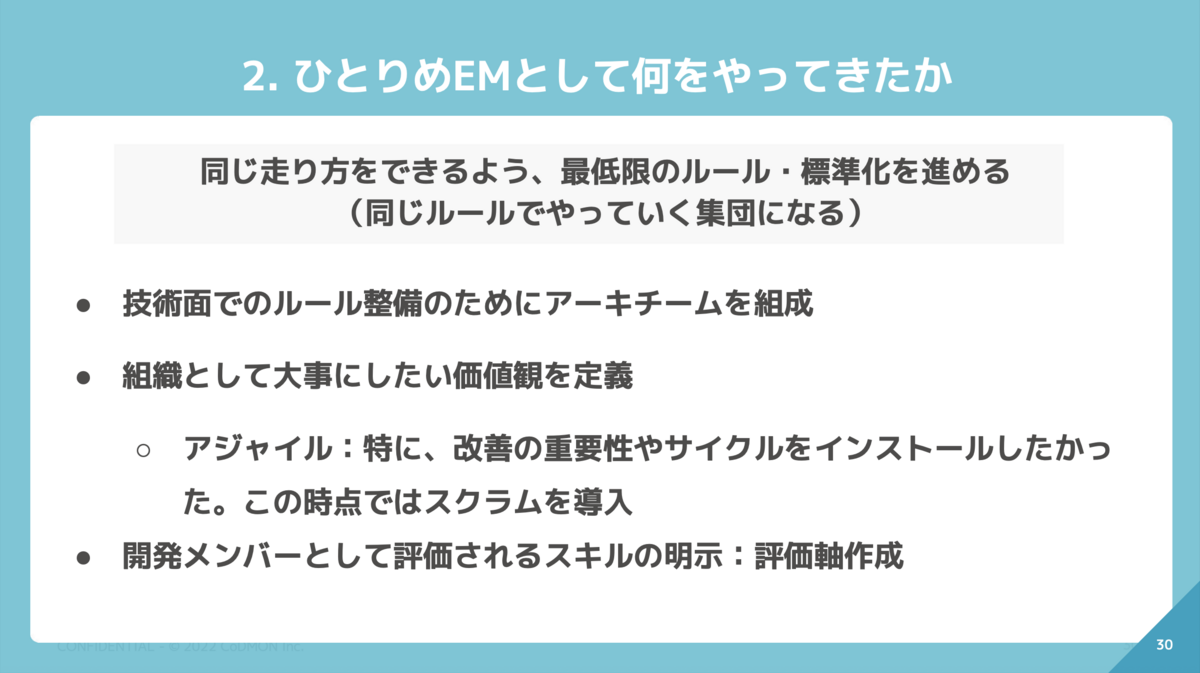

具体的には、まずエンジニア全員(当時12名程度)と1対1で話をし、それぞれの課題感を聞き回りました。その結果、「ルールを整備し、それに則ってベターに開発している状態を目指す」ことが、当時の組織にとって最も重要であると判断し、そこに目標を設定しました。この目標は、開発者全員が集まるミーティングや個別の1on1を通じて、全員に丁寧に伝えていきました。

同時に、「同じ走り方」ができるように最低限のルールと標準化も進めました。

これらの取り組みの結果、半年でテクノロジーマネジメントは2点進んで3点、評価軸やアジャイルカルチャーの導入によって、ピープルマネジメントなどが2点から4点に向上したと振り返っています。

ステップ2:フィードバックサイクルが回る状態へ

全員で同じ目標を目指す状態ができた後、次にいちかわさんが着手したのは「フィードバックサイクルを回して、より良くしていく」ことでした。 具体的には、開発チーム内でエンゲージメントサーベイを実施し、メンバーのエンゲージメント状態の変化に気付けるようにしました。また、集まった課題感をモニタリングし、組織としてアクションすべきことを特定して実行に移しました。

いちかわさんは、エンゲージメントサーベイでEMが想定していなかったような課題感が出てくることはほとんどなかったと語ります。しかし、EM陣がチームメンバーとの課題感を正確に把握できていることの確認にもなり、非常に重要だと感じたそうです。

例えば、放置されている重要な課題について複数のメンバーから声が上がれば、その課題に取り組むためのチームを組成するなど、サーベイで集めた意見を参考に体制を検討し、フィードバックサイクルを回していきました。

ステップ3:強い人たちを増やす

ステップ1と2を経て組織基盤が整ってきた後、いちかわさんが今日まで継続して取り組んでいるのが「強い人たちを増やす」ことです。

初期は、「テックリードが不足している」「組織づくりで自分ではカバーできない(得意でない)範囲がある」など、明確なボトルネックとなるポジションが存在していました。これらのボトルネックは、リファラル採用によって積極的に補強されました。例えば、新卒研修や採用を担える人材や、技術負債対応ができるテックリード、アジャイルの浸透を加速させるためのアジャイルに強い人材などが、リファラル採用でジョインしたとのことです。

一定のボトルネックがリファラルで埋められた後は、全体の底上げのために「ひたすら採用する」というフェーズに移行しました。

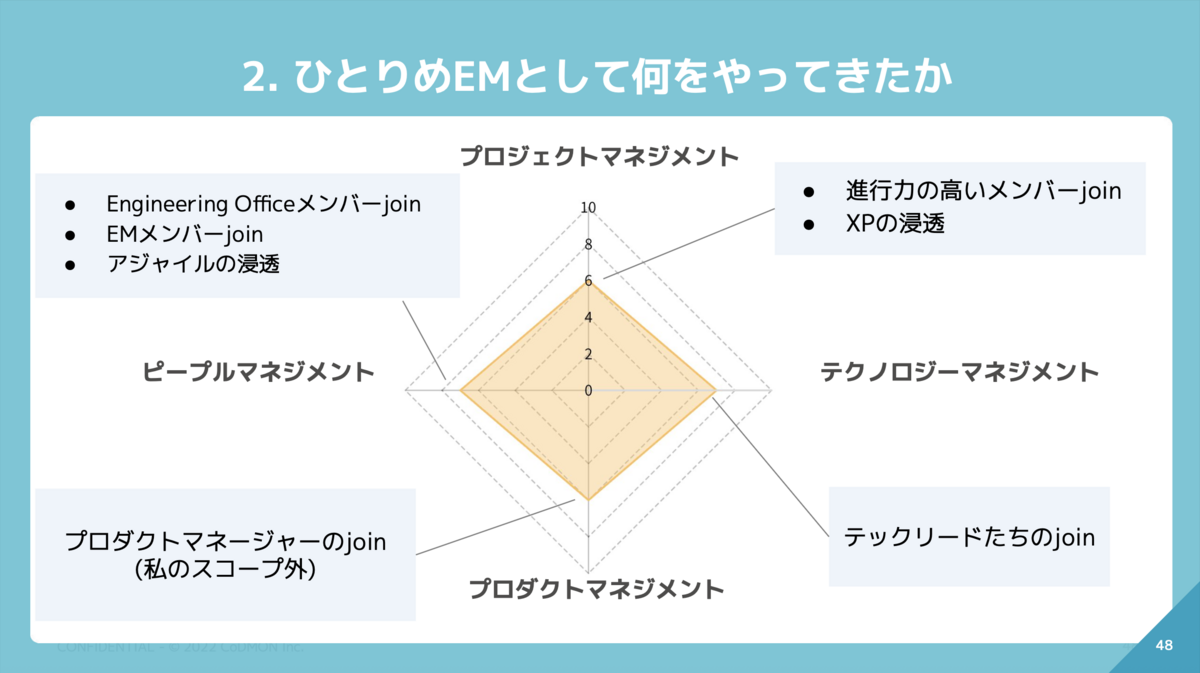

この結果、EM就任後半年でわずかに広がったレーダーチャートは、5年をかけて大きく成長しました。

ピープルマネジメントではEngineering Officeチームの設立やEMメンバーの増加、アジャイルの浸透、プロジェクトマネジメントでは進行力の高いメンバーの加入によるレベルアップやXPの浸透、テクノロジーマネジメントでは5年間で約8人のテックリードが増加するなど、採用の推進が組織を大きく強化したといちかわさんは実感しているそうです。

振り返って見えてきた、EMとして重要な2つのこと

いちかわさんは、これまでの取り組みを振り返り、特に重要だったと感じることを2つ挙げました。

- 「こういう状態にするぞ」という狙いを定め、そのためのレールを仮置きすること。そして、そのレール自体も明日には変わるかもしれないというくらいの柔軟性で、適宜調整すること。

- 不足しているポジションを何としてでも補うという執念を持つこと。ピンポイントでのリファラル採用や、転職ドラフトのようなサービスも積極的に活用し、組織のボトルネックを改善するためにパワーを発揮できる人材を、都度迎え入れること。

いちかわさんはEMの役割を「組織のボトルネックを改善すること」と考えており、その視点から見ても、ボトルネック改善に貢献できる人材の採用が、組織成長の要であることがよく分かります。

まとめ

株式会社コドモンのいちかわさんの発表は、1人目のEMとして開発組織の黎明期から70名規模へと成長させるまでの具体的な道のりを示すものでした。

組織の課題に声を上げるところから始まり、

- 全員で同じ目標を目指す文化の醸成

- 継続的なフィードバックサイクルの確立

- 戦略的な採用による強い人材の補強

という3つのステップを通じて、組織の変革と成長を実現したストーリーは、これから組織を大きくしていくフェーズのEMやマネージャーにとって参考になるはずです。

そして、いちかわさんが最後に語ったように、「狙いを決めて、足りないところを補強する」という原則は、規模を問わずあらゆる開発組織の成長に不可欠な要素だと言えます。

コドモンでは、いちかわさんのように組織の課題に向き合い、エンジニアリングを通してより良い社会の実現を目指す仲間を募集しています。ご興味をお持ちいただけた方は、ぜひ以下の採用ページをご覧ください!

▼株式会社コドモンの開発組織が気になった方は、こちら!

株式会社コドモンの企業紹介ページ

各発表記事へのリンク

今回のイベントはさまざまなフェーズのエンジニア組織に責任を持つ方々(EM, VPoE etc…)が集まり、各フェーズにおける成功・失敗事例や今まさに当たっている課題などをセッション・懇親会を通じて知り、深め合う目的で開催されました。

他の発表についても、記事にまとめてありますので、以下のリンクよりご覧ください。